C’est tout juste la rentrée, mais la voilà déjà essoufflée. Oriane Petiot, 32 ans, est pourtant agrégée d’éducation physique et sportive (EPS) : l’endurance, elle connaît. Au printemps, elle a démissionné de sa fonction de responsable pédagogique de la licence 1 du département sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) de l’université Rennes-II. Comme la totalité de ses collègues.

Habituellement, ce sont eux qui organisent la scolarité des étudiants. Mais cette année, ils ont refusé de préparer les emplois du temps et les groupes : la rentrée est donc reportée, pour le moment, au 4 octobre. « Aujourd’hui, personne ne veut me remplacer pour remplir cette mission : il faudrait être fou pour accepter. » La normalienne endossait seule la responsabilité des 650 étudiants de première année. Son unité de formation et de recherche (UFR), particulièrement sous-dotée, compte quatre membres du personnel administratif et 60 enseignants titulaires pour 2 800 étudiants. Soit un professeur pour 44 étudiants. A l’échelle nationale, on dénombre un titulaire pour 35 étudiants en Staps. Et un pour 17, toutes filières confondues.

Un rythme « monstrueux »

D’où, à Rennes-II, une « impression de bricoler en permanence » qui s’est répercutée sur la santé des enseignants, et sur la qualité de la formation. « On a des collègues qui craquent, avec des cas de burn-out sévères, raconte Oriane Petiot. On n’a pas les forces vives pour faire face collectivement. On gère la masse, c’est l’usine en permanence. » Elle décrit un rythme « monstrueux » : les mails le jour et la nuit, la gestion des salles et des emplois du temps, la formation des vacataires, la répartition des groupes de langues, le remplacement des congés maladie, l’annulation de certains cours faute d’enseignants disponibles… En 2020, Oriane Petiot a renoncé à une partie de son congé maternité et cumulé 160 heures supplémentaires, en plus des 384 heures prévues dans son statut. « J’ai fait double service, avec mon bébé sur les genoux. On est tellement obnubilé par toutes les tâches parasites et organisationnelles que le cœur de notre métier en est complètement altéré. »

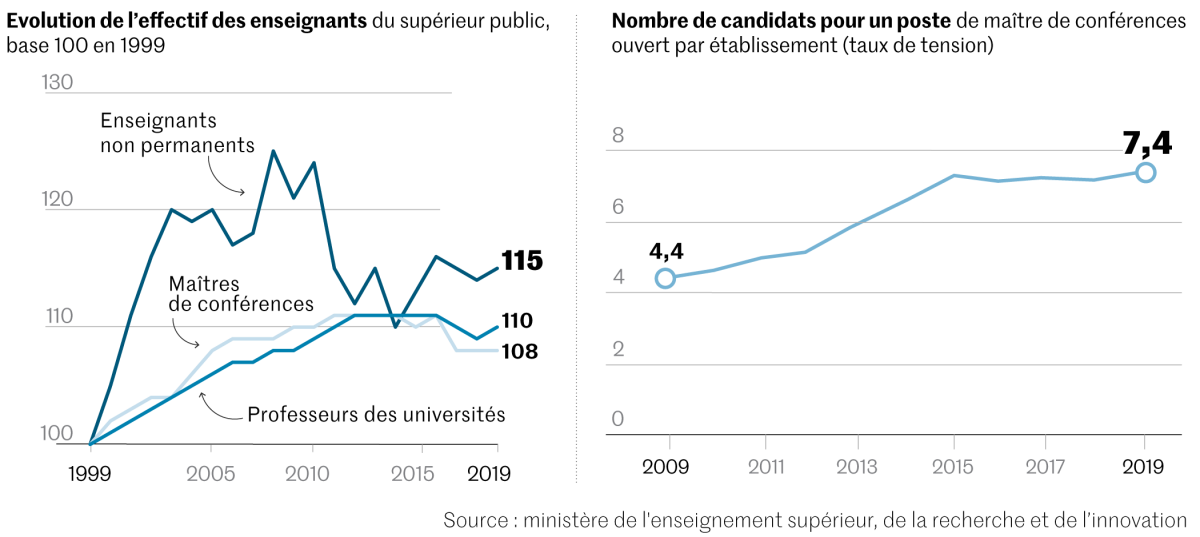

Si elle est exceptionnelle, la situation de ce département de Rennes-II renvoie, avec un miroir grossissant, aux maux structurels dont souffre l’université. Entre les rentrées 2010 et 2020, ces établissements ont vu leurs effectifs croître de 16 %, selon les chiffres du ministère de l’enseignement supérieur, soit 230 000 étudiants à accueillir en plus. Les chiffres de la rentrée 2021 ne sont pas encore consolidés, mais tout porte à croire que la tendance reste la même, en cette année d’exceptionnelle réussite au baccalauréat. C’est en licence que la pression est la plus forte : le nombre d’étudiants a progressé de 20 % en dix ans, et même bien davantage dans certaines disciplines, comme en psychologie ou en Staps, où le nombre d’inscrits en première année de licence a quasiment doublé en dix ans.